한 쪽 책방

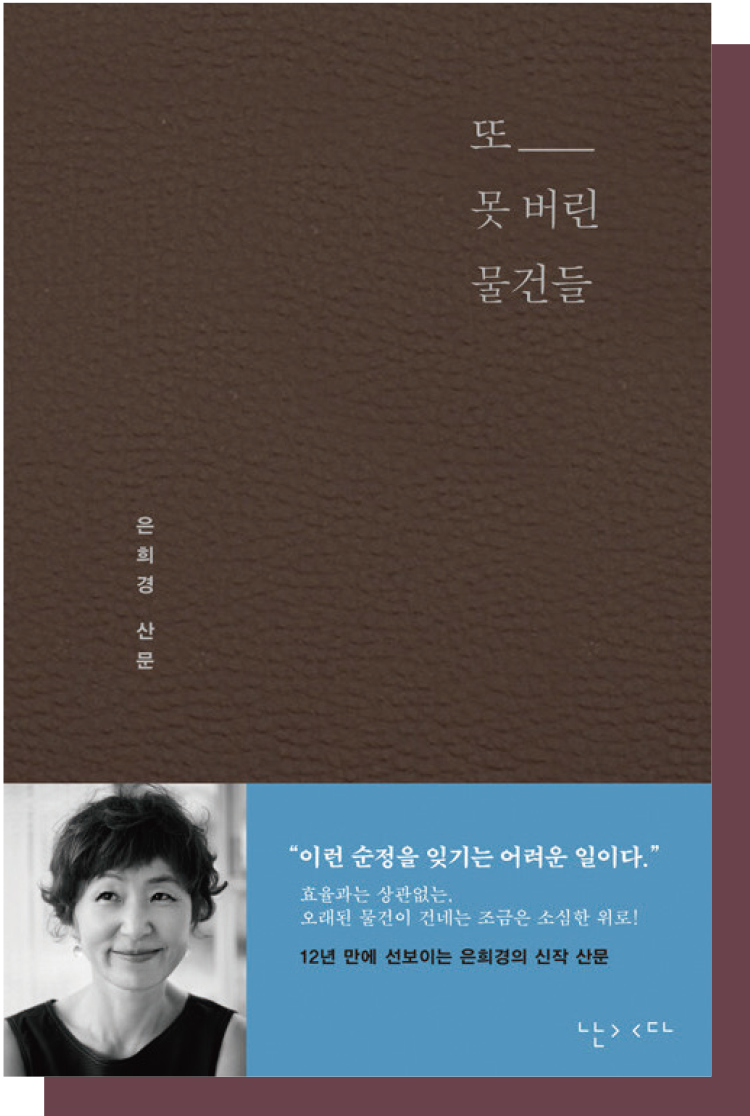

또 ___ 못 버린 물건들

-

저자 은희경

출판 난다

-

책 속 한 구절

뚜껑을 열었을 때 얼굴에 끼쳐오는 따뜻한 김과 갓 지은 밥의 구수한 냄새. 주걱에 닿는 차지고 부드러운 양감. 그리고 자작하게 부은 물 속에서 솥의 남은 열로 부드럽게 풀어지는 누룽지. 전복이나 장어를 얹은 솥밥도 좋지만 나는 버섯과 나물, 은행, 대추채가 들어간 솥밥에 더욱 마음이 끌린다.

-「솥밥주의자의 다이어트」 중에서

작가의 애장품과 함께한 시간들

오래된 가족사진, 빛바랜 연애편지, 고등학교 졸업앨범처럼 누구에게나 ‘못 버릴 물건’ 하나쯤 있을 듯하다. 손때가 묻어서 혹은 추억이 깃들어서 차마 버리지 못한 물건들. 소설가 은희경은 산문집 <또 못 버린 물건들>에서 어쩌다 인생에 굴러 들어온 소중한 물건과 조화롭게 살아가는 방법을 알려준다.

이 책은 제목 그대로 작가가 여전히 쓰고 있는, 혹은 버리지 못한 자신의 물건들에 대한 이야기다. 술잔, 감자 칼, 구둣주걱, 우산과 달력, 목걸이 등이다. 이 물건들은 비싸거나 희귀하다고 해서 특별한 물건이 아니고, 매일 조금씩 변화해 온 자신의 모습이 담겨 있기 때문이다. 물건에 깃든 ‘나의 시간’이 물건들을 버릴 수 없게 만든 것이다. 그리고 작가가 애정하는 물건들에 관한 이야기에는 그 물건과 인연이 있는 사람에 대한 추억도 담겨 있어 더 특별하다.

작가가 된 뒤 첫 번째 책의 인세로 산 맥주잔 세트는 ‘못 버릴 물건’이다. 또 모 은행 로고가 그려진 푸른색 볼펜 한 자루도 그렇다. 이 볼펜은 “나를 소설가로 이끌어준 시심(詩心)이 깃든 볼펜”이라고 한다. 이처럼 그가 물건을 못 버리는 이유는 무엇보다 ‘이야기가 깃들어 있기 때문’이다. 그는 친근한 물건들로 인해 일상이 얼마나 소중한지 다시금 일깨워준다.

책 곳곳에 인용된 은희경 작가의 소설 속 문장과 이 물건이 어느 작품에 등장하는지 알아보는 재미도 이 책을 읽는 묘미다.